お世話になっております。

小学校受験コーチのかけるです。

今回は、「指示制作と自由制作を別物と考えていませんか?カギは『巧緻性の◯◯◯』」というテーマで解説していきたいと思います。

指示制作と自由制作の考え方や対策する際のポイントに加えて、どうやって小学校受験の初見の制作問題に対応できる力を身につけていけばいいのかについて、実際のMAGONOTEメンバーのお子様の実例や作品の写真を踏まえて解説しているので、小学校受験で制作や巧緻性の課題が出される方、自由制作の対策に苦労している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

指示制作と自由制作の違い

小学校受験の制作課題には、主に「指示制作」と「自由制作」の2つがあります。

「指示制作」とは、先生の説明や見本に沿って、作る課題です。

この課題では、主に「聞く力」や「理解力」の他に、「正確性」や「スピード」なども求められます。

また、私立小学校の中には、作り方の説明は一切なく、見本品だけ提示されてそれを同じように作るという課題が出されることもあります。

一方で、自由制作は、あらかじめ材料や道具が用意されており、先生から与えられたテーマに沿って自由に作るという課題です。

自由制作が出題される代表校としては慶應幼稚舎や桐朋学園小学校などが挙げられます。

また、自由制作では、テーマを理解したうえで、自由な発想力とそれを表現するための巧緻性(制作スキル)が必要になります。

指示制作と自由制作は別の対策が必要?

「指示制作」と「自由制作」は同じ制作ではありますが、出題の仕方や趣旨が異なるため、まったく別の対策が必要だと誤解されている保護者の方も多いです。

でも、実はそうではありません。

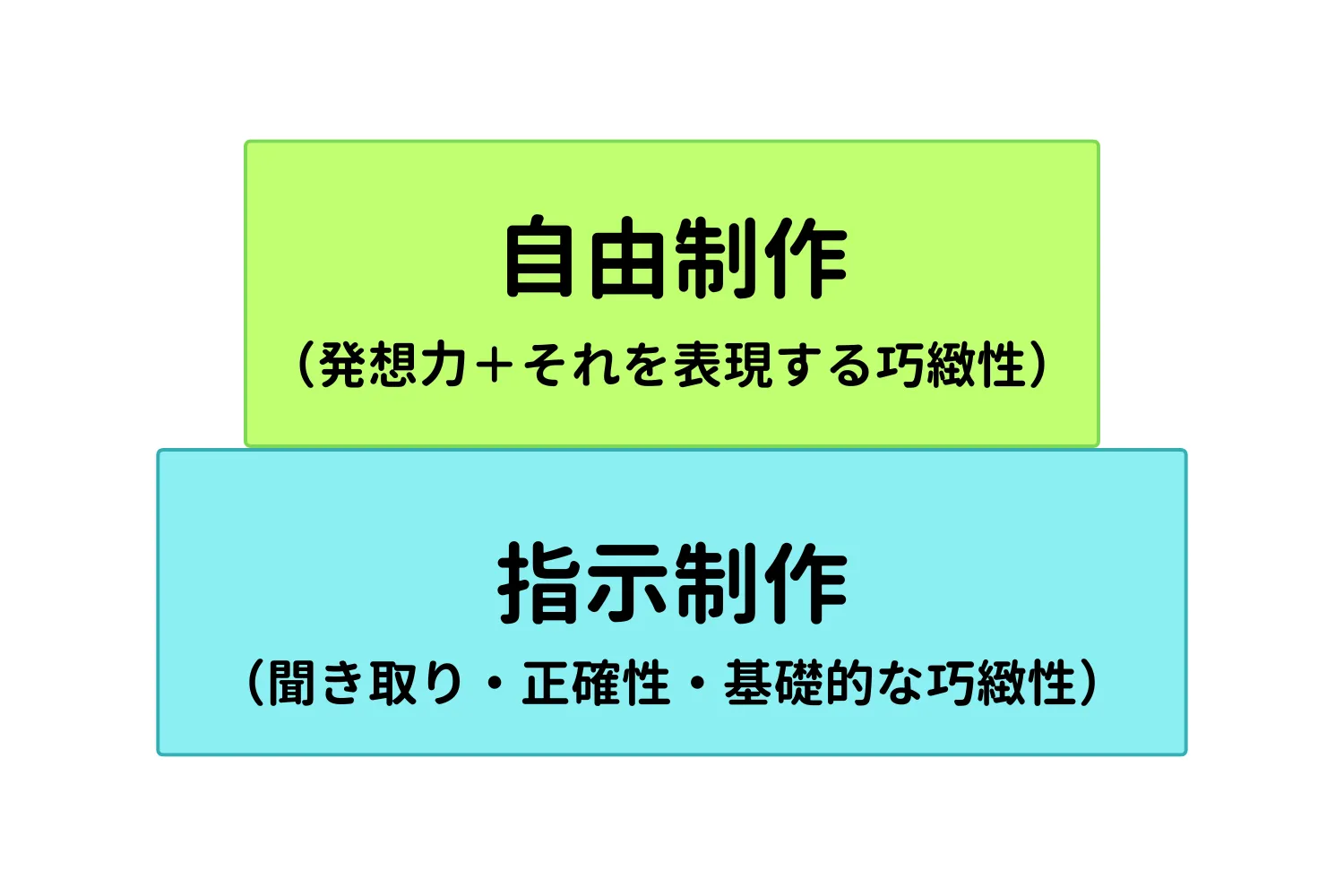

イメージとしては、以下のように指示制作の上に自由制作が存在しているというような感じです。

つまり、土台としての指示制作があり、それができてはじめて自由制作に取り組むことができるのです。

もう少し具体的に説明すると、

先ほども解説したように、まず基本となる指示制作では、「聞き取り」や「正確性」に加えて、「基礎的な巧緻性」が必要になります。

制作に限らず、小学校受験では指示や説明を聞き取って、正確に遂行する力が必須です。

そのうえで、指示制作では、基本的なハサミの切り方やのりの使い方、ぬる力(基礎的な巧緻性)などが必要になってきます。

これができない状態で、自由制作の課題に取り組んでしまうと、うまく作品を作ることができません。

なぜなら、自由制作課題では、発想力だけでなく、それを表現するための巧緻性が必要になるからです。

自由な発想ができるお子さんはいますが、それを表現するための高度な巧緻性を持ち合わせているお子さんは少ないです。

だからこそ、まずは指示制作を通して、基礎的な巧緻性や正確性をトレーニングすることが大事なのです。

それができて初めて、自由制作で自由に発想して作品を作ることができます。

指示制作だけなら自由制作の対策は不要?

ここまで読んでくださった方の中には、

「指示制作の課題しか出題されない場合、自由制作の対策は不要?」

と疑問に思った方もいるでしょう。

結論からお伝えすると、試験で自由制作の要素が一切なく、「小学校受験に特化させたい」かつ「対策に充てられる時間がない」という方は、無理して対策しなくてもよいと思います。

ただし、一点注意があります。

最近では、制作や絵画の課題で、自分が作った作品について先生から質問されたり(お尋ね)、みんなの前で発表させる学校が増えています。

そのようなとき、自信を持って説明するには、自分だけのオリジナリティが必要になります。

そして、このオリジナリティを出すには、まさにその子自身の発想がカギになってきます。

そのため、指示制作の中に一部自由な発想や表現が求められるなら、頻度は抑えてでも自由制作の対策を行った方がよいと思います。

また、制作・巧緻性課題は指示制作中心だけど、絵画で自由な発想が求められるという場合も同様です。

なぜなら、普段の制作で得たインスピレーションが絵画に生きることも往々にしてあるからです。

そのため、指示制作に加えて、自由な発想が求められる課題があるなら、自由制作も一緒に対策しておくようにしましょう。

制作課題は”巧緻性の経験値”が大事

制作課題において1番重要なのは「巧緻性の経験値」です。

「巧緻性の経験値」とは、簡単に言えば、さまざまな巧緻性において「これ前にやったことがある!」という感覚を持てることです。

例えば、MAGONOTEには、このような「カメラ」の制作課題があります。

この制作課題には、以下のような小学校受験で必須の制作巧緻性が含まれています。

・線(形)に沿ってハサミできれいに切る

・セロハンテープで張り付ける

・画用紙を丸める

・穴あけパンチで穴をあける

・紐を通してた結びする

つまり、この1作品に取り組むだけで上記の巧緻性を”経験”できるわけです。

そうすれば、例えば、小学校受験の制作課題でよく出される「画用紙を筒状に丸める」という工程が必要になった時に、子どもは「あ、これ前にやったことがある!」と思い出して取り組むことができるため、初めてやる子に比べて、スムーズに作ることができます。

他にも、自由制作のときに筒状にした画用紙の下の部分に切り込みを入れて折り返し、テープやのりで貼り付けるという巧緻性を活かして、立体的な作品を作れるかもしれません。

このように、指示制作や自由制作に関係なく、小学校受験の制作課題に対応するためには、とにかくたくさんの作品を作り込んで、「巧緻性の経験値」を高めることが非常に重要になるのです。

だからこそ、私は、制作においては週1回60分以上のお教室の授業では不十分だと思っています。

むしろ、1日15分〜30分でも良いので毎日コツコツ取り組むことが重要です。

もちろんペーパーやお教室の授業などでお忙しいことは重々承知していますが、制作課題がある方は後回しにするのではなく、日常生活の中に組み込むことを意識してください。

“巧緻性の経験値”を高めたお子様の実例

せっかくなので、MAGONOTEメンバーのお子さんで、巧緻性の経験値が高まった実例をご紹介しますね。

年長の女の子は、現在公開中の夏祭り制作シリーズ「わたあめ」を作ってくれました。

このわたあめでは、クレヨンとアルミホイルを使って、綿に色を付けるパートがあります。

ちなみに、わたに色をつけるのは、地道で力のいる作業なので、こちらのお子様も初めて取り組んだ時はうまくいかず、途中で癇癪を起こしてしそうになったそうです。

でも、最後までちゃんと作り切ってくれました。

その数日後に、そのお子様のお母様から、以下の写真とメッセージが届きました。

今日、私が夕飯の支度をしている間、1人で工作をしていました。

アルミホイルちょうだいとキッチンに来たので、何作ってるんだろう?と思いながらも夕飯作りに集中して全く見ていませんでした。娘は人形劇のお人形を作っていたみたいで、キッチンのカウンターを使って、突然人形劇が始まり、とても可愛くほのぼのしました。

その人形の髪の毛が、以前作った綿あめの作り方で、それでアルミホイルが欲しかったのねーと納得したのと同時に、こんなにすぐに教わった知識を自分の物にして別の物を作れるなんて、驚きました。子どもの吸収する力はすごいですね!

こんなに早く変化が現れると思っていなかったので、本当に驚いています。

元々絵画と工作が好きな子なので、経験値が高まればより好きになってさらに自信に繋がるんだろうなぁと感じています。子どもの吸収力もすごいですが、先生の教材も本当にすごいです!

まさに、これが巧緻性の経験値が高まった実例の一つと言えます。

このように巧緻性の経験値を高めると、そこで培ったテクニックを、他の制作課題でも活かすことができるようになってきます。

また、さまざまな巧緻性を経験すればするほど、それをもとにさらに自分の作品を発展させていくことができます、

そのため、このような変化が見えるように、日々制作を習慣化するようにしてくださいね。

さいごに

「指示制作と自由制作をまったく別物と考えていませんか?」というテーマで解説してきました。

指示制作と自由制作、どちらが試験に出るかは志望校によって異なりますが、いずれによせ、普段からさまざまな作品に取り組むことが大切です。

また、制作や巧緻性は息抜きとしても取り組める課題ですし、材料や動画を用意すれば親御様がつきっきりで指導する必要はないので、ご家庭でのペーパーが行き詰まったきにもご活用くださいね!

コメント